Frasa ”kotak kosong” seakan mendapat konotasi baru dalam dunia politik Indonesia: dinasti atau penguasa yang kuat di daerah. Dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, kotak kosong sebenarnya adalah istilah untuk pilkada dengan satu pasangan calon sehingga kotak yang lain tak berisi nama calon alias kosong.

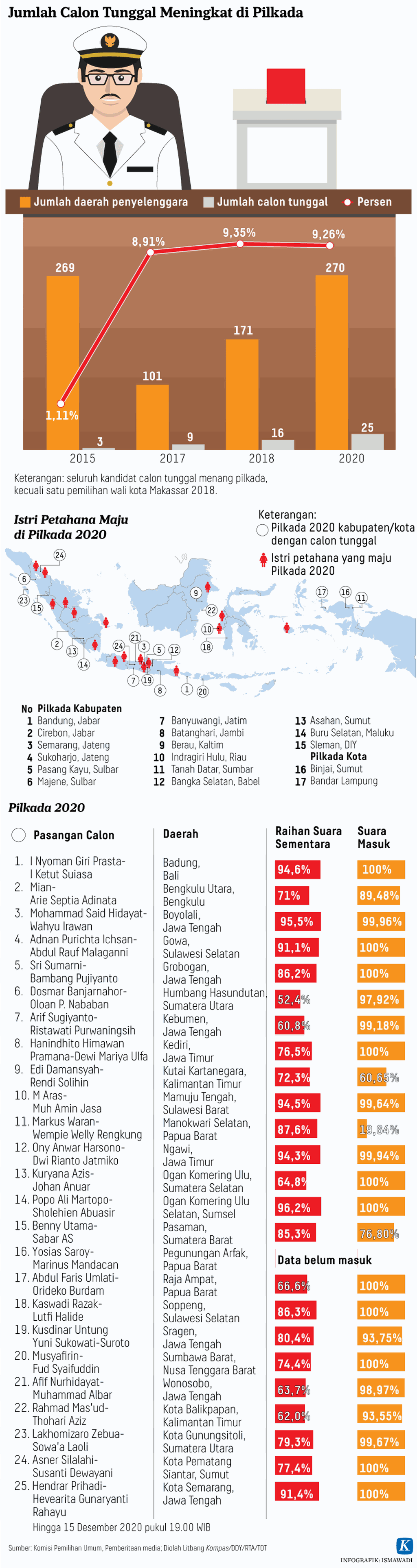

Masalahnya, jumlah pilkada dengan kotak kosong kian meningkat. Dari hanya di tiga daerah pada Pilkada 2015, meningkat menjadi sembilan daerah pada Pilkada 2017, lalu 16 daerah pada Pilkada 2018, dan terakhir 25 daerah pada Pilkada 2020 (Kompas, 6/5/2024). Biasanya, pemenang pilkada dengan kotak kosong adalah kotak berisi calon tunggal. Satu-satunya kemenangan kotak kosong tercatat pada Pemilihan Wali Kota Makassar 2018.

Tampaknya, kita akan melihat lebih banyak kotak kosong pada Pilkada 2024 ini. Yang sedang ramai dibicarakan adalah negosiasi untuk membangun koalisi besar dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun, Jakarta tidak sendiri. Meningkatnya jumlah kotak kosong menunjukkan kotak kosong sudah menjadi pola sehingga tampak ada upaya rekayasa dengan membangun koalisi besar, entah dengan ”alat tukar” apa, tekanan atau hadiah.

Inilah akibatnya jika para aktor politik berorientasi menang sekadar untuk mendapatkan kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Jabatan kepala daerah dianggap layaknya raja di daerah dalam masyarakat Indonesia yang cenderung berkultur feodal. Lebih dari itu, jabatan kepala daerah membuka banyak peluang korupsi karena wewenang yang dimilikinya.

Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, pada Mei 2024, ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 2021-2023. Modusnya, menurut ICW, berkaitan dengan penyuapan dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Apabila dilacak sampai pada akar masalahnya, kita mesti menyoal peran partai politik. Ada tiga penyebab utama munculnya pola kotak kosong ini, yang pada akhirnya akan menuntun kita membongkar peran partai politik.

Pertama, aturan main yang dibuat untuk mempersempit pintu masuk kompetisi (barrier to entry). Dalam undang-undang yang dibuat pada 2016, syarat dukungan calon independen atau nonpartai dinaikkan dari 3 persen sampai 6,5 persen menjadi 6,5 persen sampai 10 persen. Begitu pula calon dari partai politik persyaratan koalisi pencalonannya dibuat menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil pemilu DPRD terakhir. Ambang batas pencalonan ini membuat nyaris tak mungkin ada partai politik yang bisa sendirian mengusung pasangan calon.

Maka, negosiasi politik pasti terjadi dan cenderung pragmatis agar bisa mendapat dukungan yang cukup dan memenangi pemilihan. Perlu kita ingat, pembuat undang-undang adalah DPR dan presiden, yang berasal dari partai politik.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F961b2f66-877f-4560-ae05-a1f2e8ac0997_jpg.jpg)

Sejumlah pendukung kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 memadati posko kotak kosong di Jalan Raya Juwana-Pati, Kabupaten Pati, Kamis (26/1/2017).

Kedua, yang kerap dipersalahkan adalah biaya politik yang tinggi karena warga harus diberikan hadiah untuk memilih calon tertentu. Padahal, justru partai politik yang paling bertanggung jawab membangun biaya politik yang tinggi. Uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih seakan menjadi komponen biaya standar bagi politikus karena dianggap sebagai cara instan ketimbang membuat dan mendiskusikan program kerja. Sementara itu, ada pula transaksi antarpartai dan ”uang perahu” bagi orang-orang yang ingin dicalonkan.

Ketiga, fenomena calon tunggal meningkat karena petahana bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memobilisasi dukungan. Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 80 persen dari 53 calon tunggal sejak 2015 sampai 2020 itu adalah petahana. Kalaupun petahana tak bisa lagi mencalonkan, ia akan mencalonkan keluarga atau kerabatnya. Praktik lancung ini kerap terjadi di daerah sehingga dibawa ke pemilihan presiden, Februari 2024, dan dianggap baik-baik saja, bahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sesungguhnya yang dirugikan dari fenomena kotak kosong adalah warga. Bagi politikus, jabatan adalah sumber kekuasaan dan peluang memupuk kapital. Padahal, bagi warga, pemimpin yang dipilih karena kualitas dan integritasnya mutlak diperlukan karena mereka yang akan mengelola sumber daya untuk memenuhi hak-hak warga.

Gambar salah satu calon wali kota dan calon wakilnya berdampingan dengan kotak kosong ditempelkan di Gedung Sobokartti, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/12/2020).

Namun, kita juga mesti berhati-hati ketika mengkritik pilkada. Ibarat pepatah, buruk muka cermin dibelah: untuk banyak catatan buruk sistem demokrasi yang sebenarnya dirusak politikus, justru politikus akan menyalahkan warga dan sistem pemilihan itu sendiri. Karena panjangnya daftar kritik pada teknis pelaksanaan pilkada, sudah muncul usulan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada anggapan, untuk hasil yang sama, biaya penunjukan bisa lebih murah dan sederhana. Ada kesalahan fatal dalam cara pandang ini.

Dalam demokrasi substantif, warga bukan obyek, melainkan subyek. Demokrasi adalah proses bagi warga dalam mengambil keputusan. Bukan kepala daerah sebagai hasilnya yang dijadikan ukuran, melainkan apakah prosesnya bermakna bagi warga sehingga pemimpin yang terpilih dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak mereka. Kotak-kotak kosong sangat mungkin bisa menang sambil menunggu partai politik merombak cara mereka berdemokrasi.

Dipublikasikan oleh: