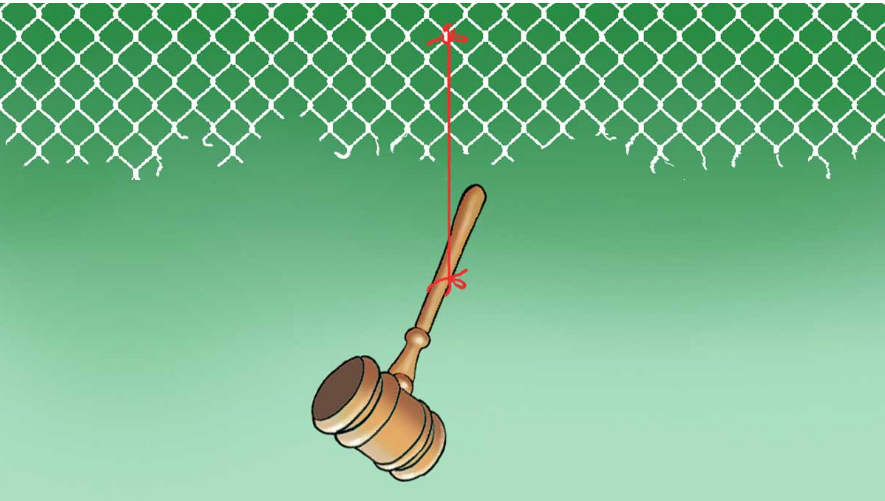

RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP membuat kita harus kembali mendiskusikan peran hukum negara, khususnya hukum pidana, bagi masyarakat. Perlu ada percakapan hal mendasar karena tampaknya ada tembok penghalang antara pembuat undang-undang, yakni pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menolak RKUHP.

Tembok itu bisa kita robohkan pelan-pelan bila kita mau menengok apa sebenarnya tujuan hukum pidana. Salah satu penyumbang berdirinya tembok penghalang ini adalah cara pandang yang kuat di kalangan perumusnya bahwa RKUHP sudah paripurna karena dibuat oleh para ahli hukum pidana di negeri ini. Ada kesan perumusnya menganggap mereka yang tak mendalami hukum pidana, apalagi yang tak belajar ilmu hukum, tidak perlu ikut membahas rancangan ini karena tidak memahami asas-asas hukum, teori hukum pidana, serta berbagai adagium yang terdengar canggih dalam bahasa Latin atau Belanda. Padahal hukum pidana mengatur setiap orang di negara ini tanpa kecuali. Partisipasi, karena itu, adalah hak semua orang dalam negara demokrasi.

Posisi RKUHP sebagai induk semua peraturan pidana di negara ini makin menguatkan pentingnya partisipasi publik. RKUHP harus didiskusikan secara luas tak hanya oleh ahli hukum pidana, tapi juga oleh ahli hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang studi hukum lain. Bahkan juga perlu didekati dengan ilmu-ilmu nonhukum, seperti politik, ekonomi, sosiologi, antropologi.

Berbagai pendekatan ini penting bila kita memahami hukum dibuat untuk menata kehidupan antarmanusia dalam suatu komunitas bernama negara. Sebab, hukum negara mengatur tindak tanduk manusia agar hubungannya secara sosial bisa lebih teratur. Untuk tujuan ini, hukum bisa memberikan ancaman agar orang tidak berperilaku merugikan orang lain. Sebaliknya, hukum bisa mengharuskan orang berperilaku tertentu, misalnya mematuhi kewajiban memiliki kartu tanda penduduk agar mereka bisa mengakses hak administrasi.

Manusia akan tetap memiliki otonomi atas dirinya sendiri karena martabatnya. Kita mengenal konsep hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada orang semata-mata karena ia manusia. Karena itu, ketika konsep hukum dikembangkan, ia tak hanya dipahami sebagai aturan main. Hukum justru menjadi hak. Karena itu, dalam bahasa Belanda dan Jerman, asal tradisi hukum Indonesia, kata recht tak hanya berarti hukum, tapi juga bermakna hak. Begitu pula dalam bahasa Latin, kata ius juga berarti hak yang dimiliki oleh tiap warga negara.

Jadi hukum negara tak bisa mengatur segala sesuatu tentang diri manusia. Hukum negara berguna untuk mengatur agar hak-hak tiap orang dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Dalam negara yang makin kompleks dan plural dengan banyaknya perbedaan yang harus dikelola, HAM harus makin kuat digunakan sebagai penggaris untuk mengetahui sejauh mana negara bisa mengatur urusan publik.

Karena itu, penyelenggara negara bahkan tidak boleh memakai logika demokrasi dalam membuat hukum. Hukum tak bisa diputuskan oleh suara mayoritas. Bila suara mayoritas melanggar HAM, negara tidak boleh membuatnya menjadi hukum yang berlaku untuk semua.

Kita mafhum hukum negara dibuat oleh institusi-institusi yang didesain dalam konsep negara modern: legislatif dan eksekutif. Pembuat hukum, juga pelaksananya, saat ini tak sedang berada dalam situasi ketika nilai-nilai kebajikan terwujud secara ideal. Karena itu, hukum bisa tampil dengan menindas, yaitu hukum yang secara keras mendisiplinkan publik dengan mengatur terlalu banyak perilaku yang tak seharusnya masuk dalam wilayah hukum publik, yang bisa diatur oleh negara.

Para perumus hukum mesti sadar bahwa hukum dibuat bukan untuk menakut-nakuti warga negara dengan memberi ancaman sanksi pidana atas berbagai perilaku mereka. Dalam sebuah negara yang demokratis dengan etik bernegara yang dijunjung tinggi dan pendidikan tentang kewargaannya diutamakan, hukum biasanya tak lagi berperan besar mendisiplinkan warganya.

Sebaliknya, dalam suatu negara dengan kekuasaan yang menindas, hukum menjadi alat untuk menekan warga negara, misalnya di sebuah negara totaliter dan kekuasaan kolonial. Begitulah dulu pemerintah Belanda mendesain hukum untuk penduduk pribumi Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda hendak memastikan tidak ada pribumi yang melawan penguasa. Ketika hukum kolonial itu disalin menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, gerakan-gerakan kemerdekaan sudah mulai tumbuh.

Dengan kesadaran akan sejarah seperti itu, bangsa Indonesia yang sudah lama merdeka dan terbebas dari kolonialisme ingin mengubah KUHP warisan kolonial ini. Maka perubahan itu harus berangkat dari sikap yang mempertanyakan apakah pendekatan kolonialisme yang represif masih perlu dalam hukum pidana kita? Sudah banyak pemikiran hukum dan pemidanaan yang lebih baru sejak KUHP peninggalan Belanda itu dibawa ke Indonesia lebih dari seabad lalu.

Naskah RKUHP terbaru bertanggal 4 Juli 2022 masih memiliki banyak pasal yang mengandung problem-problem di atas. Negara akan mengatur terlalu jauh wilayah privat dengan pendekatan ancaman yang makin memundurkan demokrasi Indonesia. Pasal penghinaan terhadap presiden, misalnya. Dalam hukum kolonial, pasal ini dibuat untuk melindungi Ratu Belanda dari kritik dan gugatan penduduk pribumi. Maka ketika kolonialisme tidak ada lagi, dan Indonesia menganut paham demokrasi, pasal ini seharusnya tak perlu muncul lagi. Bukan karena kita ingin bebas menghina presiden, tapi karena presiden adalah lembaga negara yang membutuhkan kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi.

Demikian pula pasal yang mengatur hidup bersama sebagai suami-istri yang mengatur terlalu jauh hubungan seksual yang didasarkan pada persetujuan dua orang dewasa. Bila KUHP tidak mengatur hal ini, bukan berarti negara mendorong orang berbuat asusila, karena ada norma-norma lain yang mengatur hubungan antarmanusia selain norma hukum, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Lagi pula, masih banyak cara pemerintah bisa hadir dalam mengelola kehidupan warga negara selain dengan ancaman sanksi. Negara seharusnya menyelesaikan akar masalah sosial, bukan sekadar melenyapkan gejalanya. Karena itu, RKUHP tak perlu memuat sanksi untuk gelandangan. Sebab, yang harus dilakukan pemerintah adalah mencegah orang menjadi gelandangan dengan menangani problem kemiskinan struktural.

Cara lain, negara bisa hadir dalam urusan-urusan publik, misalnya, melalui pendidikan yang lebih baik, mengelola konflik secara demokratis, serta menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi. Secara alamiah, manusia akan menghindari hukuman dan rasa takut dengan cara lain. Maka, agar tak terkena sanksi dari pasal-pasal pelanggaran dalam KUHP, warga negara akan terdorong bernegosiasi dengan penegak hukum untuk lolos dari sanksi. Akibatnya, hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang tak punya kekuatan untuk bernegosiasi.

Para pembuat hukum, terutama yang berlatar belakang ahli hukum atau advokat, biasanya mengatakan hal umum ketika mendengar penjelasan seperti ini: “bila tidak salah, buktikan saja di pengadilan”. Mereka luput melihat bahwa penegakan hukum tidak ramah bagi setiap orang. Pelanggar hukum pidana yang tak punya kekuasaan atau uang untuk bernegosiasi dengan penegak hukum atau bersembunyi dari hukuman hanya bisa pasrah menerima sanksi yang ia terima. Sementara itu, mereka yang punya kekuasaan atau uang untuk menyewa advokat andal berharga mahal bisa punya peluang membuktikan diri tak bersalah di pengadilan.

Pada akhirnya, seperti yang kerap dikemukakan oleh pemerintah, RKUHP tidak bisa didiskusikan terus-menerus tanpa ada akhirnya. Namun ini bukan berarti kita harus menerima KUHP apa adanya seperti saat ini. Pemerintah dan DPR harus membahas ulang pasal-pasal yang masih mendapat penolakan dengan argumen kuat. Pemerintah sebagai penyusun RKUHP memang harus mengambil keputusan, tapi keputusannya mesti berdasarkan aturan negara hukum, bukan atas nama suara mayoritas, apalagi otoritas para ahli hukum pidana yang terbatas.

Sumber: https://majalah.tempo.co/read/nasional/166471/mengapa-rkuhp-masih-membawa-semangat-kolonialisme

Dipublikasikan oleh: