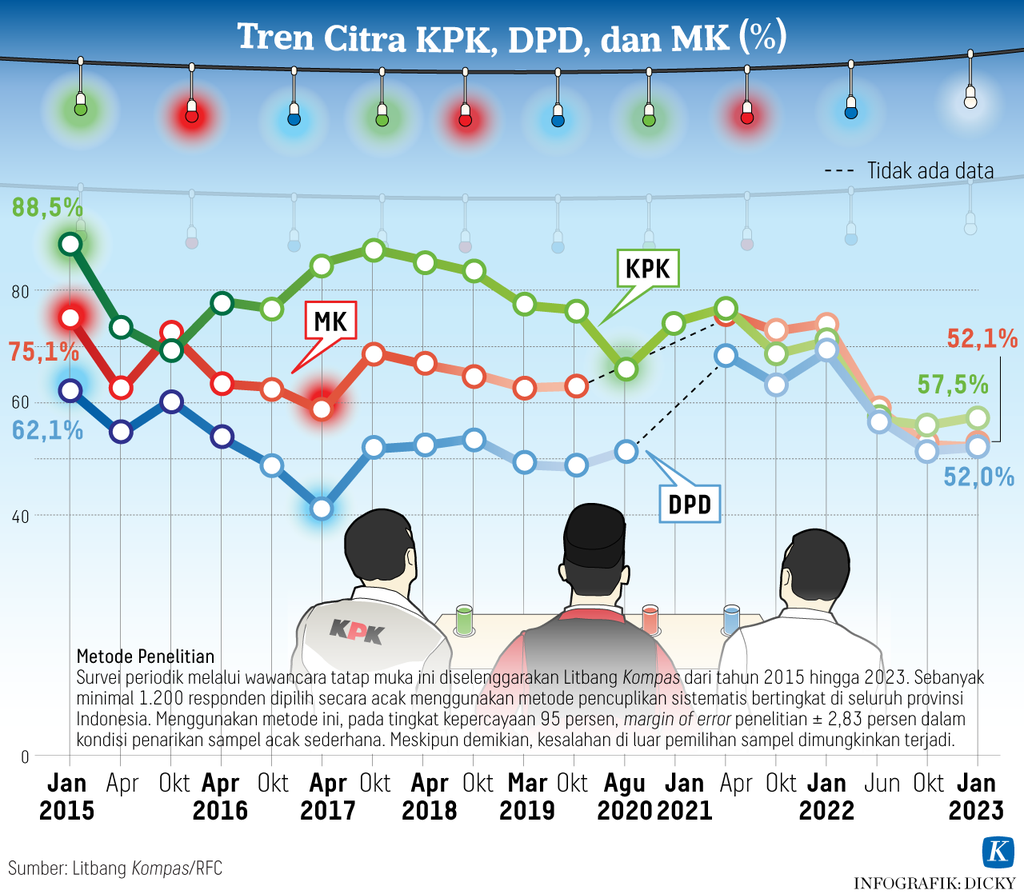

Laporan Kompas (27/3/2023) yang membahas hasil survei Litbang Kompas mengenai menurunnya kepercayaan pada lembaga-lembaga hasil reformasi membuat kita harus memikirkan kembali peran aktor politik dalam demokrasi. Demokrasi bukan jargon, melainkan praktik politik, yang dilakukan oleh semua, baik aktor politik formal maupun informal. Karena itu, membahas lembaga negara tak lepas dari menelaah bagaimana politisi bekerja.

Kepercayaan publik pada lembaga negara memang sangat dipengaruhi kinerja mereka. Akan tetapi, jangan lupa, lembaga negara bukanlah entitas yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan tugas dan perannya. Ia bertindak berdasarkan alasan-alasan kelembagaan yang sangat bergantung pada faktor politik, seperti siapa yang dipilih aktor politik untuk menduduki jabatan pimpinan dan relasinya dengan lembaga negara lain.

Bahkan, lahir dan matinya lembaga sangat bergantung pada ”izin” dari partai politik. Sebab, pembuat keputusan politik adalah politisi di DPR dan pemerintah melalui undang-undang. Sementara itu, politisi di DPR dan Presiden, serta sebagian besar menteri pada saat ini, berasal dari partai politik.

Kita ingat bagaimana KPK ”diizinkan” lahir melalui UU KPK pada 2002 yang didahului oleh Ketetapan MPR pada 1999. Pada saat KPK dianggap terlalu efektif menyerang politisi, KPK ”dibunuh” melalui revisi UU KPK dan pemilihan komisionernya pada 2019.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi ”dibolehkan” lahir pada 2002, tetapi pada saat ia dianggap terlalu sering membatalkan undang-undang, kemandirian kekuasaan yudisial mulai diacak-acak dengan penggantian hakim di tengah masa jabatan. Lebih dari itu, serangan terhadap kemandirian kekuasaan yudisial yang sebenarnya ilegal ini akan segera dijadikan legal dengan usulan DPR untuk mengubah UU Mahkamah Konstitusi.

Di titik ini, buku ke-75 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, berjudul Oligarki dan Totalitarianisme Baru yang diluncurkan minggu lalu, relevan untuk dibahas. Buku itu memberikan landasan keilmuan yang mumpuni bagi fenomena kemunduran demokrasi yang kerap dibahas belakangan ini.

Menggunakan kerangka Sheldon S Wolin (2008) tentang demokrasi terkelola (managed democracy) yang mirip dengan demokrasi iliberal, Asshiddiqie memberikan konteks situasi terkini Indonesia yang menunjukkan adanya ”totalitarianisme baru”. Penyumbang terbesar pada situasi ini adalah aktor-aktor politik formal yang tidak diimbangi etika politik dalam hal benturan kepentingan, pertikaian politik di hadapan publik, dan komitmen mereka pada prinsip negara hukum.

Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan etik? Bukankah etik bersifat personal kecuali jika dikodifikasi menjadi kode etik kelembagaan dan diimplementasikan? Sementara kita mafhum, penegakan kode etik kelembagaan kerap dicemari soal-soal prosedural dan benturan kepentingan. Harus ada upaya praktis untuk membuat etika politik bertumbuh dan bekerja dalam demokrasi kita.

Dalam jangka panjang kita harus berbicara soal pendidikan. Namun, dalam waktu yang lebih pendek, secara kelembagaan kita kembali harus menyorot peran partai politik sebagai sumber dari semua aktor politik formal; di DPR, pemerintahan, kepala-kepala daerah, serta lembaga-lembaga negara yang pimpinannya dipilih DPR.

Tentu kita membutuhkan pula berbagai undang-undang yang bisa membatasi kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti undang-undang tentang larangan benturan kepentingan dan aturan main yang lebih tegas tentang politik uang. Masalahnya, berbagai perubahan peraturan tersebut juga membutuhkan partai politik karena kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dan Presiden. Bisa dipastikan, kebanyakan politisi tak bersedia membuat peraturan yang akan menyulitkan dirinya sendiri.

Isu partai politik bukan hanya soal reformasi internal partai-partai yang ada sekarang, melainkan perlunya perombakan aturan main kepartaian secara umum. Tembok penghalang masuknya partai-partai baru peserta pemilu harus dievaluasi. Faktanya, tembok ini membuat partai organik sulit masuk. Sementara ”jual-beli” entitas partai kerap terjadi.

Di sisi lain, tidak ada aturan main untuk demokrasi internal partai dan kewajiban kaderisasi serta pendidikan politik. Akibatnya, demokrasi kita selalu gagal menumbuhkan pemain politik baru. Dan kembali ke soal etika politik, partai politik lebih sering hanya memberikan politisi instan pengumpul suara atau kader yang hanya menjalankan perintah elite politik yang jarang diganti secara demokratis.

Bendera partai politik peserta pemilu terpasang di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (27/1/2023). KPU telah menetapkan 18 parpol nasional sebagai peserta Pemilu 2024. Pada 14 Februari 2024, Indonesia akan menggelar pemihan presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif.

Apabila soal ini didiamkan terus, yang menurun bukan hanya tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga yang disurvei oleh Litbang Kompas, melainkan juga kepercayaan pada demokrasi yang dikuasai elite politik minim etik.

Dipublikasikan oleh: