”Sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang bertujuan menciptakan suatu pemerintahan yang adil, yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya, dan kemakmuran yang sebesar-besarnya. Sementara realita saat ini, pemerintah yang dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.”

Catatan di atas, meski terasa sangat relevan, tentu saja bukan ditulis pada 2024. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, menulisnya pada 1960 untuk dimuat di majalah Pandji Masjarakat.

Saat itu, Hatta mengkritik demokrasi yang diberi tambahan kata ”terpimpin” di belakangnya sehingga maknanya sangat berbeda dengan demokrasi yang sebenarnya. Saat ini, sedang ada percakapan tentang ”demokrasi santun”. Narasi ini serius karena diucapkan dalam pidato pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden, 20 Oktober yang lalu.

Demokrasi adalah alat agar penyelenggara negara bisa memenuhi kewajibannya kepada rakyat yang memilihnya, yaitu kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warganya. Persoalannya, sewaktu diterjemahkan dan dilaksanakan sebagai perangkat, tukang-tukangnya malah membuat alat itu hanya berfungsi untuk membuat mereka berkuasa menggurita.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F01%2F37e70a64-9ff8-451f-9221-f86999678201_jpg.jpg)

Namun, esensi demokrasi tidak boleh tanggal. Ketika ada kemacetan-kemacetan dalam prosedur demokrasi, hak warga untuk tetap bersuara tidak boleh dihapus atas nama demokrasi. Saat ruang partisipasi dalam pembuatan undang-undang ditutup, misalnya, tentu tak ada jalan lain bagi warga untuk bersuara keras dalam tulisan ataupun di jalanan.

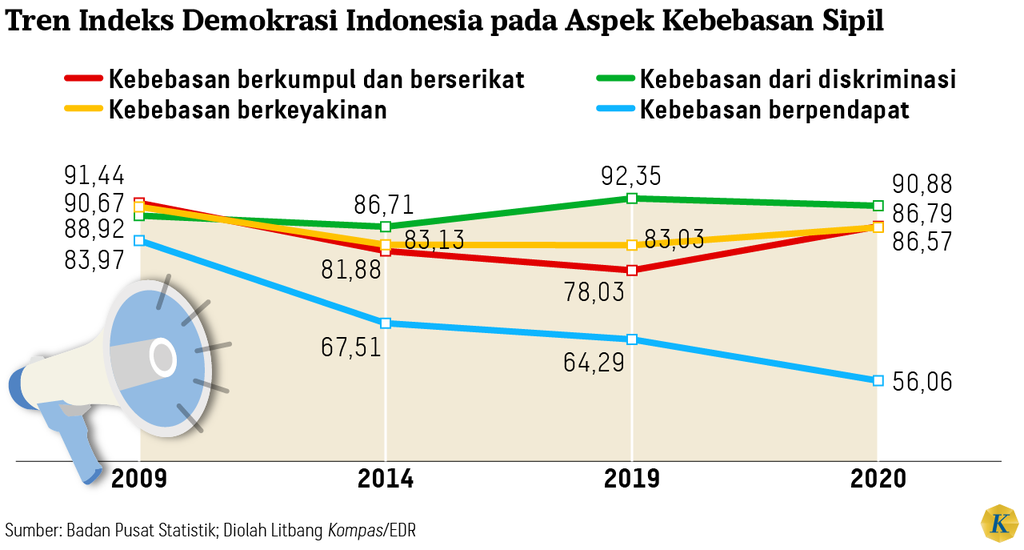

Kritik bukanlah ancaman bagi demokrasi. Bahkan, demokrasi tanpa kritik patut dicurigai sebagai bukan demokrasi. Sejarah dunia, termasuk sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, penguasa yang tak suka kritik akan menciptakan alat-alat kontrol yang berlebihan pada warganya. Kepatuhan dipaksakan dengan ketakutan. Belakangan ini rasa takut untuk berpendapat dibangun paling tidak dengan dua cara: formal dan tidak formal.

Yang formal misalnya melalui ancaman hukuman, seperti dengan menggunakan undang-undang mengenai pencemaran nama atau aturan lain yang mungkin tak berkaitan dengan kritik itu sendiri, tetapi tetap memberi ancaman nyata, misalnya melalui kasus korupsi atau penyerobotan lahan. Penggunaan cara formal relatif mudah terlihat, tetapi tetap sulit dibongkar karena biasanya berlandaskan hukum negara. Di sinilah narasi tentang penyalahgunaan hukum oleh penguasa terlihat.

Metode lain di wilayah formal adalah hambatan berpendapat atas nama relasi kuasa, seperti dekan dan mahasiswa, rektor dan dosen, serta atasan dan bawahan. Kadang dasarnya bukan aturan, melainkan interpretasi si pejabat atas apa yang ia pikir diinginkan oleh pejabat atasannya. Kultur feodalisme bekerja di sini, dengan adanya keinginan melayani atasan agar bisa mendapat kedudukan lebih tinggi. Di sinilah ucapan, tindakan, bahkan gurauan pejabat menjadi penting.

Akan tetapi, cara nonformal lebih mencemaskan karena tak mudah terdeteksi dan karena itu tak mudah direspons. Misalnya saja kekerasan di media sosial dan kekerasan fisik oleh kelompok preman. Negara tentu tak bisa langsung dipersalahkan sebagai pelaku, tetapi aparat negara bagaimanapun wajib melindungi hak konstitusional warga untuk berpendapat.

Di sisi lain, media sosial juga dijadikan wadah untuk menciptakan rasa takut berpendapat, mulai dari video pembakaran buku sampai komentar jahat. Media sosial menawarkan bentuk lain mengancam demokrasi, yaitu populisme dalam politik yang tidak berbasis program, narasi yang menciptakan makna-makna baru tanpa riset, dan catatan sejarah yang menyesatkan. Dalang pelakunya tentu sulit diidentifikasi karena berada di wilayah-wilayah yang tak diatur jelas meski tak kurang banyaknya studi yang menunjukkan penggunaan pasukan siber berbayar dalam politik.

Yang terjadi dalam demokrasi santun adalah politik yang penuh kepatuhan dan disiplin. Padahal, politik dalam demokrasi harus penuh dengan pertanyaan dan skeptisisme karena ia bertumpu pada akuntabilitas warga. Dalam demokrasi tidak boleh ada asumsi bahwa semua kritik dan pertanyaan adalah caci maki dan kebencian. Ekspresi kritik kadang keras, tetapi sepanjang tak ada ujaran kebencian, hal itu tetap harus dilindungi karena berpendapat adalah hak konstitusional. Penentu batas itu haruslah hukum, bukan kekuasaan.

Pikiran para penyelenggara negara memang harus terbuka dengan wawasan yang luas. Tak hanya pandai berkonstitusi dan amanah, politikus juga harus cerdas untuk memahami kritik dalam bentuk satire dan komedi. Memang tak mudah lagi menemukan politikus yang juga intelektual, seperti Hatta, karena cara mereka mendapatkan jabatan hari-hari ini juga biasanya tidak bertumpu pada gagasan, tetapi populisme dan gimik kampanye.

Dipublikasikan oleh: