Semakin mendekati 2024, politik makin terlihat seperti sinetron untuk ditonton, tetapi tak berisi. Pertemuan, pidato, sindiran di media sosial, dan baliho semakin banyak dan memusingkan. Padahal, saat ini rakyat juga tengah menghadapi kesulitan karena harga-harga yang beranjak naik.

Sayangnya, para calon presiden yang namanya sudah muncul dari survei dan pertemuan tak memperdebatkan isu-isu yang dihadapi rakyat. Yang ada hanya tontonan tentang pertemuan-pertemuan politik, bahkan joget Tiktok. Kalaupun ada pidato yang membicarakan isu tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, isinya juga tak lebih dari sanjungan pada sosok, bukan soal substansinya.

Barangkali ini disebabkan kita tidak dibiasakan untuk membincangkan gagasan, tetapi lebih melihat sosok, keturunan, dan status sosial. Pemikiran tidak diundang untuk dibicarakan. Bahkan, diam sering dianggap bijak. Selama puluhan tahun, pendidikan juga diberikan dengan cara ini. Sekolah mendidik murid-murid secara dogmatik dan satu arah; dari guru ke murid. Bukan pemikir kritis yang dijadikan tujuan pendidikan, melainkan penghafal dogma.

Bisa jadi, isu presiden tiga periode tak juga padam karena calon-calon presiden yang mulai unjuk gigi sebenarnya juga tidak juga membicarakan isu-isu konkret. Yang berhadapan dan harus membicarakan—paling tidak mengumumkan—isu-isu kebijakan sehari-hari hanya Presiden Joko Widodo. Akibatnya, hanya Jokowi yang dianggap ”mampu” menghadapi tantangan bangsa. Para calon presiden diam saja, bahkan juga tak mengomentari kelalaian Presiden untuk memadamkan isu tiga periode ini, meskipun hal ini adalah bentuk pembangkangan konstitusi.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Repotnya, sistem pemilu yang berlaku sekarang juga sangat prosedural dan tidak mendorong demokrasi substantif dengan merangsang perdebatan gagasan. Dimulai dari ajang pencarian presiden baru yang dikunci dengan ambang batas pencalonan presiden sehingga partai hanya seperti mesin pendulang suara untuk kepentingan elitenya.

Pemikiran tidak diundang untuk dibicarakan. Bahkan, diam sering dianggap bijak. Selama puluhan tahun, pendidikan juga diberikan dengan cara ini. Sekolah mendidik murid-murid secara dogmatik dan satu arah; dari guru ke murid. Bukan pemikir kritis yang dijadikan tujuan pendidikan, melainkan penghafal dogma.

Alih-alih mendobrak pola pikir lama tentang pemimpin berdasarkan sosok dan keturunan, partai politik justru memanfaatkannya untuk mendulang suara. Maka mereka memoles dan menunjukkan trah serta jaringan calon pemimpin. Sementara gagasan-gagasan dikantongi untuk ditentukan oleh elite partai masing-masing. Tak ada ruang luas untuk bernegosiasi di antara calon-calon presiden dengan elite partai karena merekalah pemegang tiket kekuasaan.

Sementara itu, aturan main pemilihan umum juga menghindari perdebatan mendalam dan terlalu lama karena dianggap sebagai pemicu konflik. Karena itu, kampanye program baru bisa diadakan mendekati hari pencoblosan. Dengan waktu yang tak banyak, kampanye lebih banyak diisi dangdutan dan joget bersama untuk membungkus ceramah satu arah dari juru kampanye. Kalaupun ada perdebatan calon presiden, formatnya lebih mirip pembacaan program yang diselingi dengan teriakan dan yel-yel pendukung ketimbang debat gagasan.

Celakanya, partai juga tidak merasa perlu untuk melakukan semacam konvensi internal partai atau apapun namanya yang bertujuan mendapatkan kader terbaik yang bisa mengartikulasikan pemikirannya tentang berbagai isu dan kebijakan konkret.

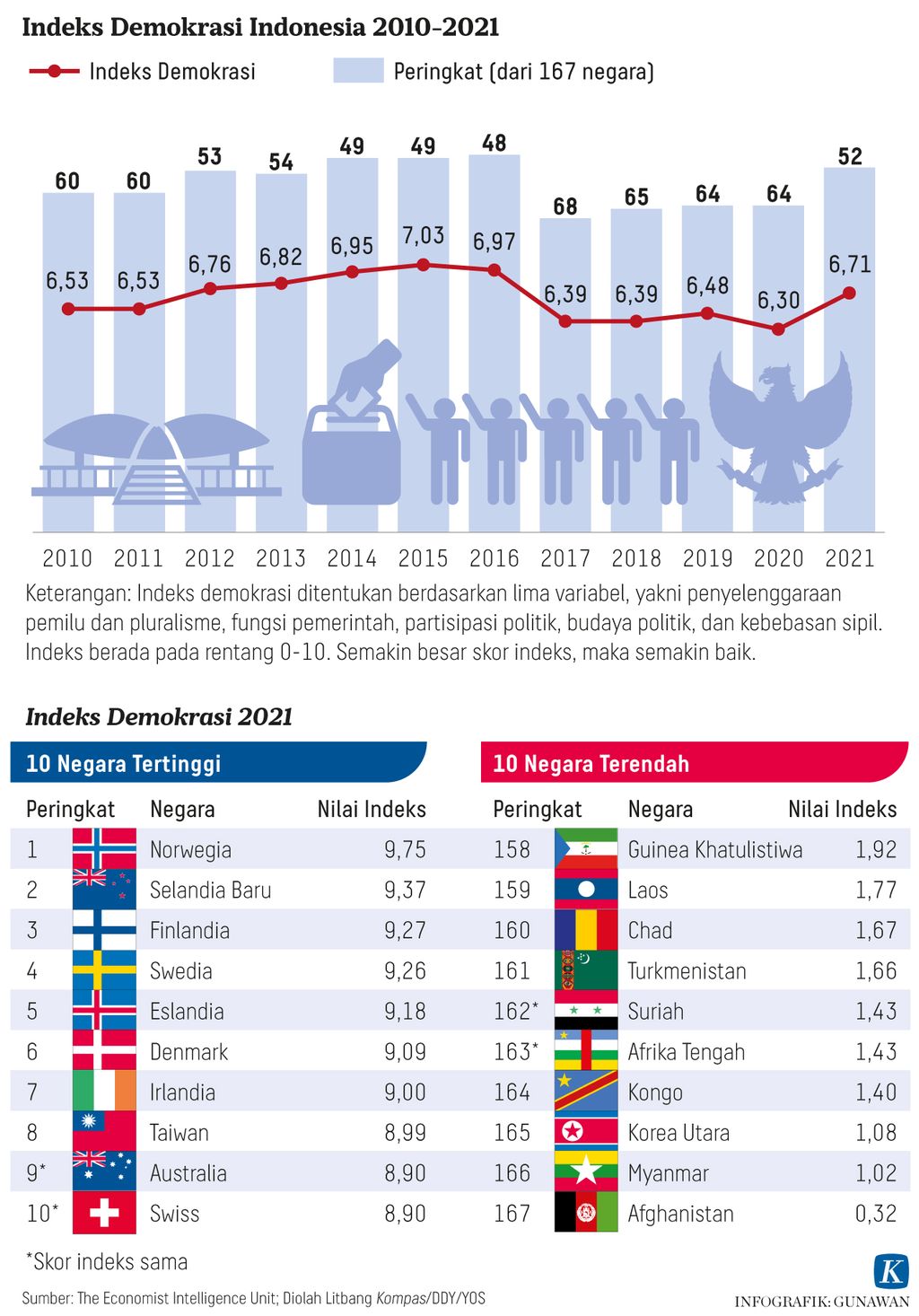

Padahal, bertikai tentang gagasan adalah elemen penting demokrasi. Sama halnya dengan kebebasan berpendapat sebagai lingkungan yang menumbuhkan (enabling environment) demokrasi. Kebebasan berpendapat masyarakat sipil tak boleh diberangus karena hal itu akan mematikan demokrasi. Demikian pula, perdebatan pemikiran elite politik harus ditumbuhkan untuk menghidupkan demokrasi.

Kita merindukan perdebatan tentang gagasan, bukan tentang sosok dengan silsilah keluarga dan jaringan sosial dan politiknya. Di sinilah kita merindukan Prof Azyumardi Azra, cendekiawan Muslim yang baru saja berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dalam tulisan-tulisannya, termasuk Analisis Politik yang seharusnya ia tulis pekan ini, selalu merisaukan demokrasi yang semakin diacak-acak oleh elite politik yang rakus kekuasaan dan uang. Prof Azyumardi setia pada pemikirannya tentang demokrasi dan kebangsaan, bukan setia pada sosok pemimpin.

Seorang pemimpin yang dipilih karena pikirannya akan memimpin bangsa ini secara kolektif untuk maju. Sebaliknya, seorang pemimpin yang lahir karena rekayasa dan polesan hanya akan memimpin gerombolan yang sedang bersiap mengisap sumber daya bangsa ini.

Dipublikasikan oleh: