Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan bukan soal penghitungan untung-rugi empunya jabatan. Namun, ia merupakan nama untuk kursi yang bisa diduduki untuk menjalankan suatu tanggung jawab kepada orang-orang yang memberikan kekuasaan dan wewenang itu agar dikelola, yaitu warga.

Mari kita petakan situasi tentang masa jabatan. Selagi para kepala desa menuntut masa jabatan sembilan tahun dengan tiga kali pemilihan belakangan ini, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum masih berseliweran. Elite politik bermain dengan isu ini melalui berbagai survei, forum diskusi, dan deklarasi. Bisa saja, wacana ini hanya bagian dari upaya meraih tiket ambang batas pencalonan presiden.

Namun, bagaimanapun, selagi wacana ini masih ada, banyak yang bisa menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Pada akhirnya, yang dirugikan ialah orang-orang biasa yang tak punya kekuasaan. Tentu bisa juga terjadi, wacana perpanjangan jabatan presiden memang agenda politik serius.

Masalahnya, perilaku elite politik nasional bisa dicontoh oleh elite politik di tingkat lokal. Saat kerakusan terhadap jabatan dan ketidakpedulian pada etik ditunjukkan tanpa malu-malu, elite pada level desa bisa menirunya. Apalagi, kita membicarakan jumlah yang tidak sedikit. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Indonesia memiliki 84.096 desa/kelurahan. Dalam politik elektoral, kuantitas memiliki daya tawar yang tinggi.

Ribuan kepala desa dari daerah-daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Mereka tergabung ke dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI). Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (1) tentang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Perlu diketahui pula, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran yang dikelola desa juga sangat besar. Artinya, ada sumber daya yang menjadi candu dan daya tarik sehingga masa jabatan tiga kali enam tahun yang sekarang ada dianggap terlalu sedikit. Mesti dicatat, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, 676 kepala desa terseret kasus korupsi selama periode 2015-2020.

Secara umum, masyarakat Indonesia menganggap jabatan sebagai sumber kekuasaan dan kehormatan seperti dalam masyarakat feodal. Karena itu, masa menjabat kerap diperjualbelikan atau diatur agar tetap berada di lingkaran keluarga. Tak hanya bagi jabatan elektoral seperti presiden dan kepala daerah, tetapi juga untuk jabatan non-elektoral alias yang diseleksi oleh wakil rakyat, seperti hakim agung, hakim konstitusi, dan pimpinan berbagai komisi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akibatnya, usia minimal dan maksimal kadang diputuskan dalam undang-undang tanpa data dan studi empirik. Jabatan komisioner juga sering kali menjadi alat tukar pasar politik. Sering terjadi, jabatan publik tidak ditentukan berdasarkan rekam jejak tentang sikap, kinerja, dan integritas, tetapi catatan tentang organisasi kemahasiswaan yang pernah diikuti dan agama. Dalam konteks elektoral, anggota keluarga menduduki berbagai jabatan atas nama kompetisi politik agar kekuasaan dan kehormatan bisa dipelihara dalam silsilah keluarga. Persis seperti dalam masyarakat feodal, dengan melindas semua ukuran etik dalam negara demokrasi modern.

Padahal, masa jabatan adalah waktu untuk menjalankan amanah. Kalaupun suatu masa jabatan elektoral dikalikan dua, misalnya, masa jabatan kedua ditujukan sebagai alat evaluasi elektoral. Masa jabatan Presiden Republik Indonesia, misalnya, bisa berlangsung selama 10 tahun, tetapi dalam lima tahun ia mendapat evaluasi. Karena itu, tidak ada rumus masa jabatan. Di Amerika Serikat, Presiden menjabat hanya untuk empat tahun, maksimal dua kali. Di Filipina, yang juga menganut sistem presidensial, presiden menjabat selama enam tahun, tetapi hanya boleh satu kali. Benang merahnya, tidak boleh terlalu lama.

Pembatasan masa jabatan dibutuhkan untuk dua hal. Pertama, kekuasaan tidak boleh dibuat terlalu nyaman dan dipegang terlalu lama karena ia bisa merusak sistem dan orang, baik pemegang kekuasaan maupun warga yang memberi kekuasaan. Sekali saja dan sebentar saja (dalam hal memundurkan pemilihan umum) kekuasaan berhenti dibatasi, pemegang kekuasaan akan berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk dengan mematikan demokrasi dan negara hukum.

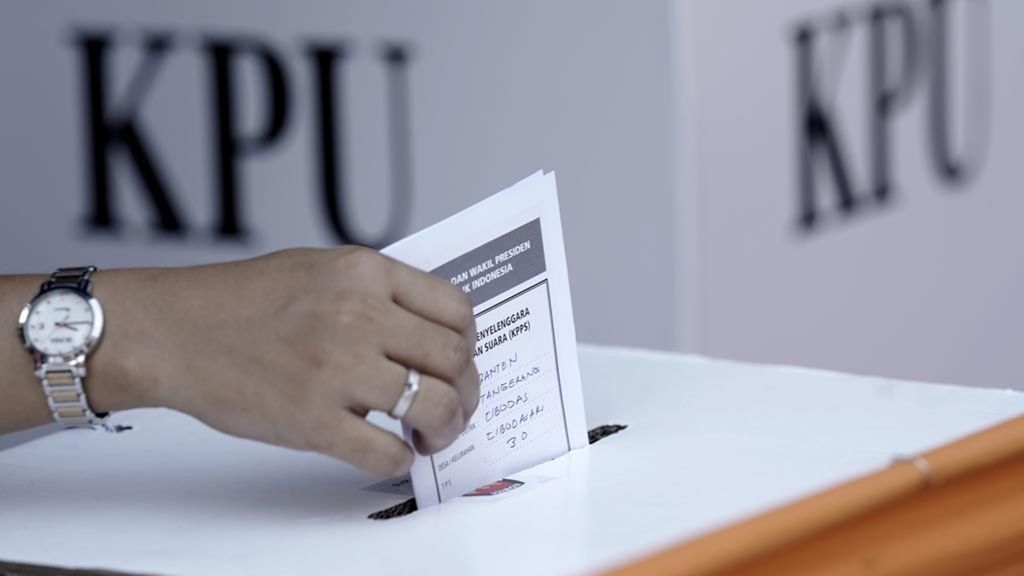

Warga memasukkan surat suara ke kotak suara di Tempat Pemungutan Suara 30 Kelurahan Cibodasari, Cibodas, Tangerang, Banten dalam Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Kedua, organisasi, dari desa sampai negara, membutuhkan rotasi kekuasaan. Kekuasaan yang berganti akan menumbuhkan generasi baru pemimpin. Generasi baru ini membuka peluang yang lebih besar untuk mendorong adaptasi serta inovasi dan dapat mendobrak jaringan kekuasaan yang terlalu lama bercokol.

Elite politik Indonesia saat ini belum berubah sejak reformasi 25 tahun lalu. Tentunya, saat membicarakan generasi dalam politik, kita tak hanya membicarakan angka umur atau label pemuda seperti dalam organisasi pemuda berseragam, tetapi dalam hal pemikiran. Generasi ”muda” yang berjaringan dengan elite lama dan oligarki lama, serta berpikiran konservatif, bukanlah generasi baru yang kita harapkan menjadi pendobrak kebuntuan politik bangsa ini.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/01/masa-jabatan-matematika-dan-alat-tukar

Tanggal: 2 Februari 2023

Dipublikasikan oleh: