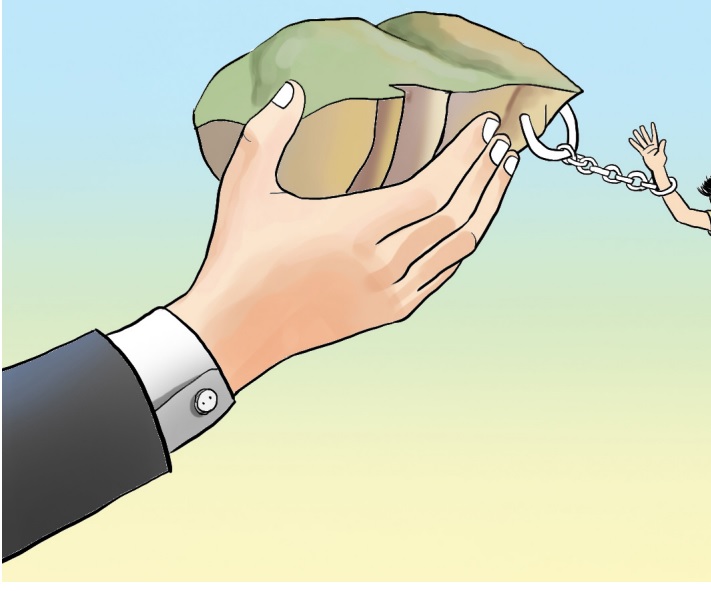

KASUS-KASUS konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dan banyak proyek strategis nasional berpangkal pada pertanyaan mendasar tentang privat yang dimiliki warga dan komunitas tertentu? Bagaimana negara bisa mewakili “kepentingan umum” dalam pembangunan?

Pangkal soalnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat kedua pasal tersebut berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini menyatakan dua hal penting menjadi satu-satunya hak kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi kepada negara. Kedua, hak menguasai negara itu harus digunakan semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Dalam risalah sidang perumusan UUD 1945, tercatat bahwa konsep hak menguasai oleh negara memang diambil konsepnya dari hukum adat. Menurut hukum adat, individu (Burns, 1989). Bagi masyarakat adat, benda yang dianggap sebagai kepentingan bersama, seperti air, sumber daya alam, tanah, dan ilmu pengetahuan, harus dimiliki Bersama. Walaupun hukum adat mengakui hak individu atas benda, ia mendahulukan prinsip pelindungan kepentingan bersama dan menjunjung fungsi sosial benda.

Perumusan UUD 1945 kental oleh gagasan negara integralistik yang dikonsepsikan oleh salah satu anggota perumus UUD, Supomo. Pandangan ini menempatkan negara sebagai satu kesatuan dengan warga sehingga kepentingan warga ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Dengan dominannya pandangan negara integralistik dalam UUD 1945, tidak ada pertanyaan kritis tentang akuntabilitas negara karena negara dianggap sebagai perwujudan rakyat. Ada asumsi, negara adalah satu entitas Tunggal yang selalu memiliki kebajikan untuk menggunakan haknya semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Di titik ini muncul pertanyaan: bagaimana “negara” melaksanakan hak ini?

Satu pandangan keliru yang dipraktikkan sampai saat ini adalah pemahaman hak menguasai sebagai hak milik negara atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Cara pandang ini berasal dari pola penguasaan pemerintah kolonial. Pada 1870-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengundangkan beberapa peraturan di bidang agraria (agrarisch besluit) yang mendeklarasikan kepemilikan negara atas tanah atau domein verklaring. Skema ini dibuat karena saat itu terjadi peningkatan usaha perkebunan komersial, seperti perkebunan kopi, tembakau, dan teh.

Dengan landasan hukum itu, pemerintah kolonial Belanda menjadi pemegang hak milik atas tanah-tanah yang tidak berada di bawah hak individual menurut hukum Belanda. Artinya, tanah yang tidak ada alat bukti haknya menjadi tanah negara. Padahal hukum adat memang tidak memiliki konsep bukti tertulis untuk kepemilikan komunal atas tanah adat (Sumardjono, 2005; Von Benda-Beckmann, 2008). Dampaknya adalah kemudahan pemerintah kolonial mengklaim tanah-tanah adat untuk dijadikan lahan perkebunan dan tujuan-tujuan komersial lain.

UUD 1945 jelas menolak skema hak milik negara ini. Pada 1960, melalui Undang-Undang Pokok Agraria, gagasan dasar Pasal 33 UUD 1945 dibuat lebih terang: hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah.

Sayangnya, hak menguasai oleh negara nyatanya dipraktikkan berbeda. Pemerintahan Soeharto yang berfokus pada pembangunan melihat tanah semata sebagai modal pembangunan. Maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan cara pandang hak milik negara, seakan-akan kembali ke masa kolonialisme. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan menggunakan istilah “hutan negara” untuk hutan-hutan yang berada di atas tanah yang tidak dapat dibuktikan hak miliknya sebagai hak privat.

Pada 1993, pemerintahan Soeharto menerbitkan ketentuan yang juga memicu banyak persoalan yang bisa kita temui saat ini, yaitu skema pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993). Cantolannya memang fungsi tanah untuk kepentingan umum, seakan-akan sejalan dengan Pasal 33. Masalahnya, persoalan akuntabilitas muncul kembali: kepentingan umum yang mana? “Umum” atau publik yang mana? Benarkah pembangunan akan berujung pada kemakmuran rakyat seperti disyaratkan Pasal 33 UUD 1945?

Apa lacur, skema ini bahkan diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dibuatnya sebuah wadah berlabel proyek strategis nasional (PSN). Proyek apa pun yang dimasukkan ke daftar PSN akan mendapat keistimewaan penuh. Dari perizinan sampai pengadaan tanah. Sebagai mercusuar pembangunanisme developmentalism ala Jokowi, PSN yang dimulai pada 2016 diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan banyaknya benturan kepentingan antara pejabat dan penguasa dan daftar PSN bisa diubah dengan mudah berubah kapan saja, begitu banyak proyek yang diberi kemudahan dengan menggusur masyarakat.

Di sisi lain, tentu tak mudah bagi warga yang tak memiliki uang dan kekuasaan, apalagi masyarakat adat, untuk mendapat sertifikat hak atas tanah. Sebaliknya, dengan banyaknya benturan kepentingan dan praktik penyuapan, korporasi pemilik proyek bisa dengan mudah mendapat hak atas tanah. Fakta ini terlihat lucu di lapangan karena selembar sertifikat yang dimiliki oleh orang yang bahkan tidak pernah berkunjung ke lahan itu dianggap lebih kuat daripada kehidupan nyata warga yang mendiami dan mengolahnya selama puluhan atau ratusan tahun.

Penggusuran warga tak bersertifikat kerap dilakukan tanpa pendekatan yang manusiawi atas nama “kepentingan umum.” Sebab, target pemerintah adalah pengadaan tanah untuk proyek, bukan apa dampak proyek bagi manusia-manusia dan lingkungan di wilayah proyek. Kalender pemerintah adalah jadwal kerja investor, bukan waktu yang layak untuk berdialog dengan warga yang tanahnya akan diambil. Kerap disebutkan bahwa ganti rugi sudah tersedia sehingga seharusnya warga mau dipindah ke lokasi lain. Namun hubungan manusia dengan tanah tidak sesederhana relasi dagang dengan penentuan harga. Dalam masyarakat tradisional seperti di Pulau Rempang, relasi warga dengan tanah adalah relasi kehidupan karena tanah adalah sumber kehidupan bersama.

Salah kaprah tentang hak menguasai negara mesti diluruskan. Memang ada beberapa bagian yang tidak terang dalam Pasal 33 UUD 1945 karena pandangan negara integralistik menyatukan negara dengan warga sehingga kepentingan umum sulit didefinisikan. Pasal 33 yang tak diubah pada saat amendemen pada 1999-2002 mesti dibuat lebih jelas dengan menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai acuan bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah.

Yang jelas, negara harus dipahami sebagai pengelola hak-hak yang tidak seimbang, bukan pemilik yang membagi-bagi tanah. Dalam negara hukum, prinsip “equality before the law” tidak boleh hanya dimaknai dengan menganggap semua orang setara, tapi juga harus dimaknai sebagai tugas hukum untuk membangun kesetaraan. Maka pemerintah harus tetap mengutamakan dialog dan mencari kesepakatan dengan warga yang hidup di tanah itu. Dengan begitu, kewajiban negara memenuhi hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap dipenuhi.

Tiadanya sertifikat hak atas tanah bukan alasan untuk meniadakan hak seseorang. Sebaliknya, negara seharusnya membantu mereka mendapatkan bukti haknya. Prinsip negara hukum mewajibkan negara aktif membantu warga yang minim akses mendapatkan hak-haknya. Bila negara abai, saat ini pemerintah sedang menjalankan prinsip negara kekuasaan.

Dipublikasikan oleh: