Pembahasan RKUHP masih minim partisipasi penyandang disabilitas, bahkan masih jauh dari konsep ideal partisipasi yang bermakna dalam suatu proses legislasi. Organisasi kelompok penyandang disabilitas secara mandiri menyampaikan aspirasinya tanpa ada fasilitasi dari Pemerintah maupun DPR.

Selain permasalahan dalam proses pembentukan, terdapat persoalan lain, yaitu dalam substansi norma RKUHP itu sendiri. Substansi RKUHP dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan dan realitas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sehingga cenderung memperkuat potensi diskriminasi dan mempertajam stigma.

Menurut Koordinator Program dan Riset LBH Masyarakat, Albert Wirya draf RUU KUHP per 4 Juli 2022 tidak berpihak pada penyandang disabilitas. Padahal ada beberapa pasal yang membutuhkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembahasannya, yakni seputar posisi korban, hukuman mati, pertanggungjawaban pidana, dan gelandangan. “Pasal-pasal tersebut masih ada di KUHP saat ini, seharusnya momentum revisi ini digunakan untuk memperbaiki sistem hukum pidana yang menghormati hak penyandang disabilitas”, ungkapnya.

Misalnya, diskriminasi pada penyandang disabilitas terjadi pada RKUHP Pasal 429 yang berkaitan dengan tunawisma. Menurut Wirya, realitasnya banyak tunawisma yang teridentifikasi memiliki masalah kesehatan jiwa atau disabilitas psikososial, penangkapan yang dilakukan terhadap tunawisma selama ini justru berpotensi melanggengkan stigma keberbahayaan pada penyandang disabilitas psikososial. Terbukti, berdasarkan pantauan LBH Masyarakat selama 2017, 62,5% alasan pemasungan adalah untuk keselamatan orang lain.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi RKUHP Seri II: Urgensi Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Pembahasan RKUHP yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Kamis (18/8/2022) secara daring.

Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab Indonesia, Sipora Purwanti menilai terdapat tantangan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain prosedur hukum belum memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dan tidak adanya assessment profile untuk penyandang disabilitas. “Penilaian personal ini tidak pernah dilakukan. Padahal penting untuk mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas, kebutuhan terkait aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan,” ujarnya.

Proses penilaian personal dapat dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan dan penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa kepada rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Pemeriksaan akan meliputi pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa dan pemeriksaan psikologis sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

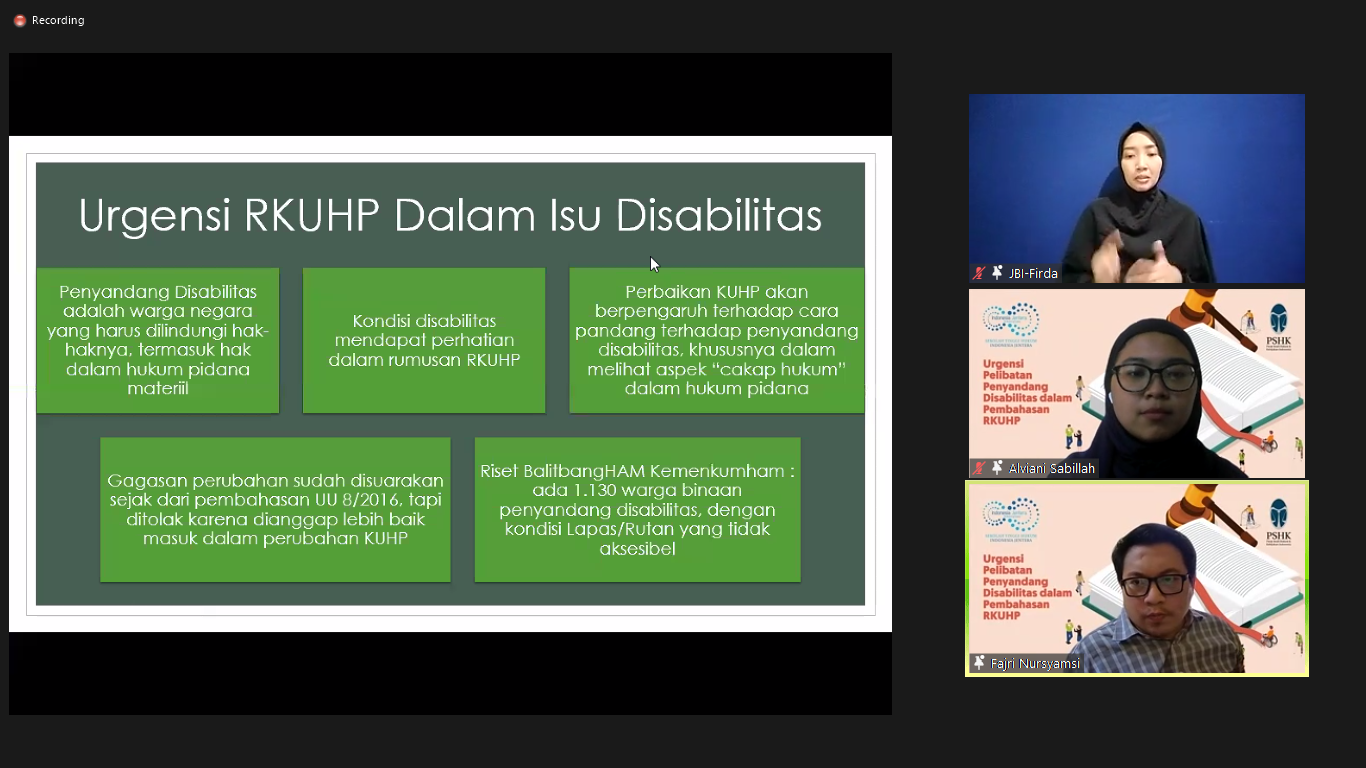

Pengajar STH Indonesia Jentera dan Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, Fajri Nursyamsi menilai perbaikan KUHP akan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam melihat aspek “cakap hukum” dalam hukum pidana. Sayangnya, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam masih minim, dokumen-dokumennya tidak aksesibel bagi disabilitas netra, dan forum pembahasan serta sosialisasi yang dilakukan tidak menyediakan aksesibilitas bagi disabilitas tuli.

Fajri juga mengimbau pasal-pasal dalam RKUHP perlu menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai suatu identitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perubahan istilah dari “menderita” ke “penyandang disabilitas” sangat penting karena kata “menderita” akan memposisikan disabilitas sebagai korban atas kondisinya, padahal disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia.

Terkait dengan pengurangan pidana pada RKUHP Pasal 38 dan Pasal 39, menurut Fajri seharusnya pengurangan pidana dilekatkan kepada peran terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, bukan kepada kondisi fisik atau mentalnya. Pengurangan pidana dapat dilekatkan kepada kapasitas untuk bertanggungjawab misalnya pada terdakwa anak. “Apabila setelah melalui penilaian personal seorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, maka bukan pengurangan pidana yang perlu diberikan, tetapi penghapusan pertanggungjawaban pidana,” ungkapnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh peneliti PSHK, Alviani Sabillah bertujuan untuk mendiskusikan dan mendorong perubahan terhadap pasal-pasal RKUHP saat ini yang berkaitan dengan isu disabilitas. Diskusi tersebut dapat disaksikan ulang melalui kanal YouTube STH Indonesia Jentera.

Unduh File:

STH Indonesia Jentera_Disabilitas dan RKUHP_Sipora Purwanti

STH Indonesia Jentera_Disabilitas dan RKUHP_Fajri Nursamsi

STH Indonesia Jentera_Disabilitas dan RKUHP_Albert Wirya